dnf神圣符咒,桌不离九如何理解?

一、

农村这句老话应该是:‘凳不离三、门不离五、箸不离六、床不离七、棺不离八、桌不离九’

1.这句老话非常有道理,充满了古代人的美好祝愿与智慧,但随着西方家具的进入,这些美好的寓意也在渐渐地消失

2.古住今来,人们都向住美好的生活,万事图个吉利,后面的数字就是这些用具的尺寸

3.古代人的长度单位是天,在做用具时木匠按照这些数据来做,都取自谐音,寓意美好吉祥,把追求幸福的愿望寄托在身边的用具上

二‘凳不离三’

1.‘凳不离三’是指凳子的长、宽、高、数量都要带三,不能是一个整数,比如三尺三,五尺三等,三人成‘众’,要想聚在一起,坐在一起,要遵守人与人之间的礼节

2.‘三’是‘忠义’的象征,这是来自于桃源三结义这个故事,刘、关、张三人结拜,情同手足,寓意坐在板凳上的人都是好兄弟,不离数字‘三’是不离散的意思,也是吉言

三、‘门不离五’

1.‘门不离五’也是‘五福临门'的意思,以前农村的门都是木门,这些门的尺寸都离不开五,代表着‘五福临门’,以前的门不管大小,尺寸中都带有一个‘五’字结尾,‘五’属于巽卦,代表方位东南方

2.古人造房时,座北朝南,利于采光,一般居民都要偏东一些,也就是东南门,古代人认为东南方位是财位,便于吸纳财气

四、‘箸不离六’

1.‘箸不离六’中的箸是筷子,古代的人对筷子的尺寸也非常讲究,讲究天圆地方,七寸六分,也就是筷子的顶端是方的,筷子的下部是圆的,代表天圆地方

2.七寸六分代表着人的七情六欲,不仅仅是有愿景,更有深刻的哲学道理

五、‘床不离七’

1.‘床不离七’是谐音‘床不离七’,不仅尺寸中带有七字,结构上也离不开七,床头靠背也是七,还有寓意是床上有七多,寓意是不怕找不到媳妇

2.‘七’这个数字属于艮卦,代表山,有稳定、安静之意,床的安稳用来寓意生活的安稳,也就是晚上睡得香,没有忧虑,俗话说:‘心安稳,床安稳’

六、‘棺不离八’

1.‘棺不离八’是过去做棺材一般都是八尺,而八和‘发’谐音,有升官发财之意,寓意积德行善是为儿孙积福,过去的棺材不管人有多高,棺材都是八尺

2.‘八’字属于坤卦,代表大地,厚德载物,人去世后,什么也带不走,不如行善积德,统儿孙带来福报

七、‘桌不离九’

1.‘桌不离九’是以前的桌子一般为方桌或者八仙桌,不管什么样式,尺寸都离不开九

2.‘九’和‘酒’谐音,寓意桌子上无酒难以留下客人

3.‘九’什表阳,是一个吉祥、神圣的数字,象征‘天’,‘天’分为九层也就是九‘天’

4.‘桌’是过去的方桌或八仙桌,桌子的尺寸都有‘九’字,寓意民以食为天,一家人在桌子上吃饭,有吃有喝,衣食无忧,天长地久

八、结语

1.民间老话:‘凳不离三、门不离五、箸不离六、床不离七、棺不离八、桌不离九’,过去经常被木匠挂在嘴边,是传统文化的流传,也是古代智慧的结晶,体现了对美好的生活的向往,展现了美好的寓意

2.现代社会这些都已经成为历史了,随着社会的发展,西方家具的引入,不仅你坐的凳子、家里用的门、吃饭用的筷子、睡觉用的床、吃饭的桌子,也没有当初那些讲究了,现在实行火葬,棺材也成为了历史,渐渐地这些民间传统文化也会被后人所遗忘,朋友们有什么看法,欢迎讨论

请问中医诊断方法有那些?

导读:本文摘自灵遁者书籍《手诊面诊色诊大观园》,分享给大家学习。

中医诊断是在中医基础理论指导下,研究如何诊察病情、辨别病证的基本理论、基本知识和基本技能的一门学科。中医诊断学主要包括诊法、诊病、辨证和病案四大部分。中医诊断学的基本原则有三:整体审察、诊法合参、病证结合。

包括对病人进行检查,收集患者的病情资料,采用正确的思维方法进行分析,确定病证的临床表现特点与病情变化的规律,为临床预防、治疗提供依据。

医学科学的任务是防治疾病,益寿延年,而诊断学对人体生命活动状态和疾病的认识,则是防治疾病、预防早衰的基础。对病证正确的诊断是有效防治的前提,中医诊断学是根据中医学基本理论,专门研究如何诊察病证临床表现、确定病证诊断、分析病证变化及其演变规律的一门科学。

在长期的医疗实践活动中,历代医家积累了丰富的临床诊断经验,形成了中国特有的完整的诊病体系,即四诊(望、闻、问、切)、辨证与辨病。中医诊断学所具有的独特诊断方法与对人体生命活动状态的认识,自古至今,一直在临床上发挥着重要的作用,而且在不断地丰富和发展,并对国外医学产生了一定的影响。

中医学在诊察患者时,主要依据患者的自我感觉与外在表现,将四诊所获得的各种模糊信息(病情资料)进行综合分析,形成对患者整体状态(证候)的认识;这种整体、动态的观念体现在诊断上的重点侧重于辨证,显示出中医在医疗实践方面的卓越思想。随着现代医学模式的转变,这些特点日益受到人们的重视。

人体是个有机整体。局部病变可以影响全身,内部病变能够反映于外。这就是说,外部的疾病表现可以反映内在疾病的本质。所以,中医在诊断疾病时,往往通过病人的自我感觉和医生观察到的病人的一些外在表现来推断病人内部的病理变化。如《素问·阴阳应象大论》中说:“以表知里……以诊则不失矣”,认为外在变化可以反映体内病变。《灵枢·外揣篇》则提得更为明确:“五音不彰,五色不明,五脏波荡。若是则内外相袭,若鼓之应桴,响之应声,影之应形。故远者司外揣内,近者司内揣外”,认为体表的变化会正确地反映出内在的病变。这种"以表知里"的诊法理论,至今仍在临床上发挥巨大作用。

灵遁者书籍《手诊面诊色诊大观园》在灵遁者淘宝有。

学习中医诊断学必须培养正确的学习方法:

1、首先,要熟练掌握中医学的基本理论。只有对人体的正常生理状态了如指掌,才能知常达变以了解病理状态下的种种变化。所以,一方面要深入理解、掌握中医诊断学的基本理论、基本知识,并且要复习、运用所学的中医学基础理论,根据中医理论的系统性和科学性作指导,以加深中医诊断学的学习和理解。

2、其次,要重视并不断地加强临床实践。前人说"熟读黄帝经,不如临证多",这说明书本理论必须与临床实践相结合。诊断的方法与技巧必须在临床实践中,长期仔细地揣摩才有所体会和收获,别无蹊径。所以,必须主动、积极地参加临床实践,培养自己严肃认真、一丝不苟的工作作风和态度,切忌浅尝辄止。

3、要学会和运用辩证的思维方法。临床诊断,从收集病情资料,到作出病、证诊断,是一个从感性认识到理性认识的飞跃,是医学理论知识和科学思维的综合运用。所以,要提高临床诊断水平,不仅要有渊博的医学知识,还要有正确的思维方法。历代名医医案中蕴含着丰富的诊察方法与经验,尤其对于疑难病证、危急重症的辨证思维方法,值得我们很好地继承,以克服不注重实际的主观主义、机械孤立等错误观念的影响。

中医诊断主要内容:

四诊:望、闻、问、切。

四诊是辨证论治的基础,在临床上医生通过视、听、嗅、触等以及有目的的询问病人(或知情人),了解疾病的各种相关信息,探求致病原因、发病部位、病势转归和病证特点,从而指导临床治疗。四种诊法各有其独特作用,必须综合运用,才能全面系统地掌握病情,对病证作出正确的判断,这就是四诊合参原则。

八纲:阴阳、表里、寒热、虚实。

《内经》已经奠定了八纲辨证的基础。张仲景更具体地运用于伤寒与杂病的诊疗。《景岳全书》中有《阴阳》、《六变辨》等篇,对八纲更有进一步的阐发。

疾病的临床表现是千变万化、错综复杂的。从八纲辨证来看,任何一种病症都可用阴阳确定类别、用寒热阐发性质、用表里反映其病位深浅、用虚实说明邪正盛衰的强弱。八纲是分析疾病共性的辨证方法,是各种辨证的总纲,在诊断疾病的过程中,有执简驭繁,提纲挈领的作用,适应于临床各科的辨证,具体的说,各科辨证是在八纲辨证的基础上加以深化。

辨证:八纲辨证、病因辨证、气血津液辨证、脏腑辨证、经络辨证、六经辨证、卫气营血辨证,三焦辨证。

诊断:常见疾病诊断及证侯诊断;症状鉴别;病案书写。

在八纲辨证中,阴阳、寒热、表里、虚实八类证候之间的关系,并非是彼此平行的,一般而言,表证、热证、实证隶属于阳证范畴。里证、寒证、虚证统属于阴证范畴。所以,八纲辨证中,阴阳两证又是概括其他六证的总纲。此外,八类证候也不是相互独立,而是彼此错杂,互为交叉,体现出复杂的临床表现。

八纲辨证

(一)表证、里证的临床表现、相互关系及辨证鉴别要点

表里辨证是辨别病变部位和病势趋向的一种辨证方法。一般地说,病在皮毛、肌腠,部位浅在者属表证,病在脏腑、血脉、骨髓,部位深在者属里证。

(二)寒证、热证的临床表现、相互关系及辨证鉴别要点

(三)虚证、实证的临床表现、相互关系及辨证鉴别要点

(四)阴证、阳证的形成、临床表现和辨证鉴别要点

津液是人体各种正常水液的总称,有滋养脏腑、润滑关节、儒养肌肤等作用。其生成、输布与排泄,主要与脾的运化,肺的通调,肾的气化功能有密切关系。

津液病辨证,是分析津液病证的辨证方法。津液病证一般可概括为津液不足和水液停聚两个方面。

1.水肿 水肿是指体内水液停聚,泛滥肌肤所引起面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的病证。元代朱丹溪将水肿分为阴水和阳水两大类,这已成为后世历代医家对水肿病进行辨证治疗的基础。

阳水 发病较急,病程短,水肿性质属实者,称为阳水。多为外感风邪,或水湿浸淫等因素引起。

主要临床表现:眼睑先肿,继而头面,甚至遍及全身,来势迅速,小便短少,皮肤薄而光亮,常伴有恶风、恶寒发热,无汗,肢体痛楚,舌苔薄白,脉象浮紧,或咽喉肿痛,舌红而脉浮数;或全身浮肿,来势较缓,按之没指,肢体沉重困倦,小便短少,院腹痞闷,纳呆食少,呕恶欲吐,舌苔白腻,脉沉。

病机分析:阳水以发病急,来势猛,眼睑头面先肿,上半身肿甚为特点。风邪侵袭,肺卫受病,宣降失常,通调失职,以致风遏水阻,风水相搏,泛滥于肌肤而成水肿,故又称风水相搏证。风为阳邪,上先受之,风水相搏,因此水肿先见眼睑头面,继而遍及全身;三焦不利,膀胱气化失司,因此小便短少;伴见恶寒,发热,恶风,无汗,苔薄白,脉浮紧,是风水偏寒,如有咽喉肿痛,舌红,脉浮数,是风水偏热之象。

如果水湿浸淫,脾阳被困,运化失职冰泛肌肤,而致水肿,亦属阳水。其肿来势较缓,逐渐遍及全身。

脾气被困,膀胱气化不利,故小便短少。脾主肌肉四肢,水湿困脾,湿渍肢体,则沉重困倦,其他如院门纳呆,呕恶欲吐,舌苔白腻,脉沉等皆为湿盛困脾之象。

阴水 发病较缓,病程较长,性质属虚者,称为阴水。常由于久病正虚房室不节,劳倦内伤等因素引起。

主要临床表现:身肿日久,腰以下为甚,按之凹陷不起,面色眈白,神疲肢倦,院门腹胀,纳果食少,大便稀搪,小便短少,舌淡,苔白滑,脉沉;或水肿日益加剧,小便不利,腰膝冷痛,四肢不温,畏寒神疲,面色白或灰滞,舌淡胖苔白滑,脉沉迟无力。

病机分析:阴水以发病缓,来势徐,足部先肿,腰以下肿甚,按之凹陷不起,并多兼脾肾阳虚为诊断要点。脾主运化水湿,肾主水,由于久病正虚,劳倦内伤,导致脾肾阳气虚衰,致使水液代谢障碍,下焦水湿泛滥而为阴水。阴盛于下,故肿从足部和腰以下为甚,按之凹陷不起,脾阳虚运化无权,病及中焦,健运失常,则脘门腹胀,纳呆便溏。脾主四肢肌肉,脾虚水湿内渍,则面色(白光)白,神疲肢倦。腰为肾之府,肾阳虚衰则无火温煦,则腰膝冷痛,四肢不温,畏寒神疲。面色(白光)白,为阳虚水停之象,灰滞为肾虚水泛之征。舌淡胖,苔白滑,脉沉迟无力,为脾肾阳虚,寒水内盛之象。

2.痰证 痰和饮,都是津液变化而成,多由脏腑功能失调,水液代谢障碍而表现的病证,但两者的形态不同。痰证是指水液凝聚,浓度较高,质地稠厚,停聚于脏腑、经络、组织之间而引起的病证。因此,痰证的临床表现颇多,故有“诸般怪证皆属于痰”之说。

外感病因辨证/六淫,内伤七情,导致脏腑功能失调均可产生痰证。前人认为痰属阳,饮属阴,痰因于热,饮因于湿,在痰的方面,又有五痰之名,如风痰属肝,寒痰属肾,热痰属心,湿痰属脾,燥痰属肺,这是以五脏来分类的。常见的痰证有:

风痰证 是指痰盛而风动的证候。多由阴虚阳亢,风胜内动夹痰,或偏食甘肥厚味,痰涎壅盛所致。

主要临床表现:头晕目眩,胸胁满闷,喉中痰呜,痰清而多泡,突然仆倒,或见口眼(口呙)斜,舌强不语,四肢麻木,偏瘫,舌红苔腻,脉弦细滑。

病机分析:本证以眩晕,胸胁满问,突然仆倒,喉中痰鸣等风盛内动挟痰为特点。风盛夹痰上扰,闭塞清窍而见头晕目眩,喉中痰鸣;痰迷心窍,则神昏仆倒,舌强不语;若痰湿流注经络,则或见四肢麻木,肢麻偏瘫,口限喝斜。舌红苔腻,脉弦细滑,均为阴虚阳亢,痰湿内蕴,凤阳内动之象。

热痰证 痰热互结,谓之热痰。多因感受热邪,或因机体阳气亢盛,煎熬津液所致。

主要临床表现:烦热,咳痰黄调,喉痹,大便秘结,小便黄赤,或发热癫狂,舌质红,苔黄腻,脉滑数等。

病机分析:本证以烦热,咳痰黄稠,脉滑数等为辨证要点。痰热内扰,则心中烦热,甚则癫狂。热盛煎熬津液,则咳痰黄稠。气机阻塞,故见喉痹。痰热结于肠胃,则便干尿赤,痰热互结,所以舌红苔黄腻,脉滑数等。

寒痰证 寒痰相互凝结或痰盛而有寒象的证候为寒痰证。多因感受寒邪,或机体阳虚阴盛津液凝滞不化所致。

主要临床表现:畏寒肢冷,咳吐稀白痰,四肢不举,或骨痹刺痛,脉沉迟等。

病机分析:临床以咳吐稀白痰,脉沉迟为诊断要点。寒痰凝结阳气受损,或机体阳衰阴盛,失其温煦机体和温化津液之功,而致畏寒肢冷,咳吐稀白痰,经络阻滞气不得伸,血不得温,故见骨痹刺痛,四肢不举,脉沉迟等。

湿痰证 是指湿聚生痰,痰盛而又兼湿象的证候故又称痰湿证。多由脾虚不运,痰湿内生,或外感寒湿,束肺困脾,水湿内停所致。

主要临床表现:胸痞,纳呆食少,呕恶,身体困倦,嗜卧,痰多色白,且痰滑易出,舌苔厚腻,脉濡滑。

病机分析:本证以痰多色白,呕恶,胸痞,舌苔厚腻为辨证要点。脾虚湿困,则纳果食少;痰湿阻于上焦,气机不舒,则见胸痞,阻于中焦,胃气上逆而呕恶。痰湿郁遏清阳测肢体困倦,嗜卧。脾失健运,痰湿内生,则痰多色白且痰滑而易出。舌苔厚腻,脉濡滑,皆为痰湿内盛之象。

燥痰证 痰盛而兼有燥象的证候,为燥痰证。系感受燥邪或热灼津液而化燥所引起。

主要临床表现:咳痰粘稠如块、如珠、如线,量少,难以咳出,甚或痰中带血丝,口鼻干燥,咽喉干痛,大便干结,脉细滑数。

病机分析:本证以痰质粘稠,量少,难以咳出或带血丝 辨证要点。津伤化燥,燥胜则干,所以咳痰粘稠,难以咳出;燥伤肺络测痰中带血丝。口鼻干燥,咽喉干痛,大便干结,是燥伤肺与大肠所致,舌干少律,脉细滑数,是疾热津伤之象。

3.饮证 饮为脏腑功能失调以致水液停积所化生的质地清稀的病理产物。饮证则泛指各种水饮所引起的病证。由于饮与疾、水有许多相似之处,并在病变中有密切联系,故饮证亦常称为“痰饮”或“水饮”。多由脾阳素虚,复加外感寒湿,饮食劳倦所伤,以致运化失职,水液停积而成。根据饮邪停积部位不同,临床又可分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮等四类病证。但其总的发病机理均为阳虚阴盛,运化失常,水液停积所致。

痰饮 狭义的痰饮为四饮之一,是指饮邪停留于肠胃的病证。常由感受寒湿,饮食所伤,或久病脾阳不振,水液停聚于胃肠所致。主要临床表现:胸胁支满,胃院有振水音,呕吐痰涎清稀,口不渴或渴不欲饮,头晕目眩,心悸气短,苔白滑,脉弦滑。

病机分析:中阳不振,水饮内停,支撑胸胁而支满;留于胃院,故有振水音;水饮上逆,则呕吐清水痰涎;水停中焦,故口不渴或渴不欲饮水;水阻清阳不升,则头晕目眩;水饮上凌心肺测心悸气短。苔白滑,脉弦滑,皆为水饮内停之象。

悬饮 是指水饮留于胸胁所产生的证候,因其上不在胸中,下不及腹中,故名悬饮。多由外感寒湿,水停胸胁所致。

主要临床表现:胸胁胀痛,咳唾更甚,转侧、呼吸均牵引作痛,胁间胀满,气短息促,脉沉而弦。

病机分析:胸胁为气机升降之道,水留胁间,络道被阻,气机升降不利,故胸胁胀痛;水邪上迫于肺,影响肺主气之功能,故胁间胀满,气短息促;水饮内结,则脉沉弦。

溢饮 指水饮溢注于四肢肌肉所表现的病证。

多由脾虚不运,风寒来表,不得汗泄,水湿内聚,泛溢于四肢肌肤所致。

主要临床表现:肢体疼痛沉重,甚则肢体浮肿,小便不利,或见发热恶寒无汗,咳喘痰多白沫,舌苔白滑,脉弦紧。

病机分析:肺脾之气输布失职冰饮流溢于四肢肌肉,故肢体沉重疼痛,甚则浮肿;感受外邪,风寒束表,卫气闭塞,则发热恶寒无汗;水饮迫肺,肺失宣降,故见咳喘痰多白沫,舌苔白滑,脉弦紧,是表里皆寒之象。

支饮指水饮停留于胸隔所表现的病证。常由外感风寒或久病脾肾阳虚,伏饮上迫于肺,肺失宣降所致。

主要临床表现:咳喘上逆,胸满短气,倚息不能平卧,浮肿多见于面部,痰沫多而色白,舌苔白腻,脉弦紧。

病机分析:水饮上逆,肺气不降,故咳喘上逆不能平卧,水液不能下输而泛滥,故多肿在面部;水饮内扰阴寒盛则见痰沫多而色白。舌苔白腻,脉弦紧,均为内有水饮之象。由于内有伏饮,易感外寒,故支饮证常反复发作,历年不愈。

津液不足又称津亏、津伤。是指由于津液亏少,全身或某些脏腑组织器官失其儒润滋养作用所出现的以燥化为特征的证候,由于津液不足多从燥化,故又属内燥证的范畴。津液不足的形成,有生成不足与丧失过多两方面的原因。脾胃虚弱,运化无权,致津液生成减少,或因饮水过少、脏气虚衰,津液生成不足而形成;或由燥热灼伤津液,或因汗、吐、下及失血等均能造成津液不足的证候。

主要临床表现:口渴咽于,唇焦而裂,甚则皮肤干枯无泽,大便干燥,舌红少津,脉象细数。

病机分析:本证以皮肤口唇舌咽干燥及便于为诊断依据。津液有滋润肌肤,濡润空窍的作用,津液亏少则使皮肤口唇舌咽失去儒润滋养,故呈干燥不荣之象;津液亏则不能儒润大肠,而致便干;舌红少津,脉象细数皆为津亏内热之象。

以上就是关于中医快速诊断的图文整理内容,分享给大家。方位诸位学习。其实更多的八纲辩证内容是非常之多的,所以不要仅限于本章所提供的内容。

摘自独立学者灵遁者书籍《手诊面诊色诊大观园》

DNF95版本神圣符咒在哪里买能量?

谢谢这位粉丝的邀请,秀儿为你竭诚解答!

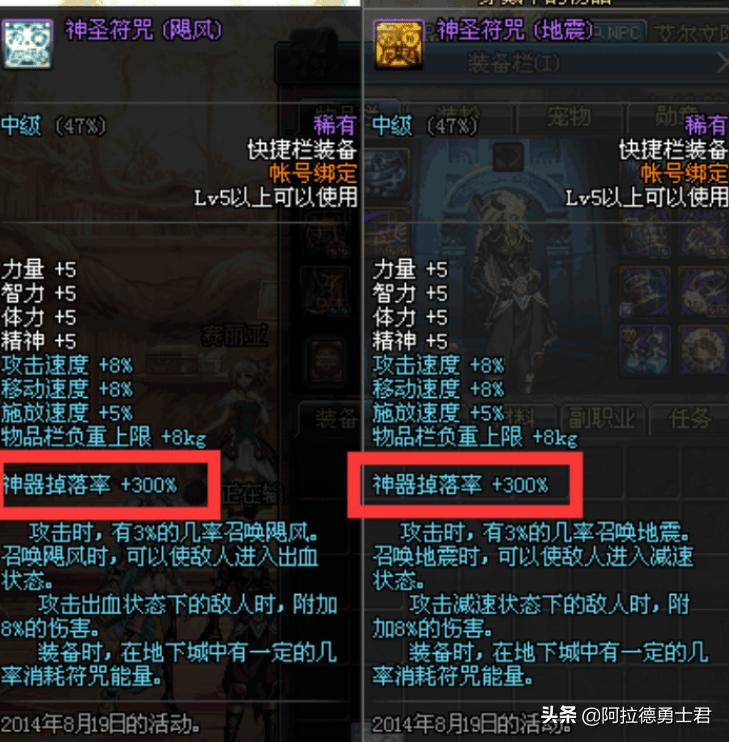

DNF神圣符咒DNF神圣符咒,这个又被称为“快捷栏装备”,在曾经的一次活动中有送,后来在礼包中也有包含,一般的神圣符咒就是加点四维和负重,但是当年活动有一款伤害附加8%的神圣符咒,算是最强的快捷栏装备了。比如下图这款最适合狂战的神圣符咒:飓风!

能量恢复快捷栏装备和普通的装备一样,也有耐久度,但是,符咒的修复不是依靠金币,而是“符咒能量”,而符咒能量现阶段只能通过商城购买:打开商城,选择道具,然后优惠栏的第三页,可以300点券购买一个“精粹的符咒能量”,可以恢复100点符咒能量。

不花钱白用符咒这个符咒,在刷普通地下城的时候会消耗能量,但是,打团的时候是不会消耗的;所以,平时刷图的时候,把符咒丢仓库或者背包里,需要打团的时候,再佩戴在快捷栏使用,哈哈,我是不是很聪明!

我是玩家秀,关注DNF玩家秀,深渊闪光不停,打团金牌不断,图文原创,你的符咒装备还在吗,欢迎交流!

什么动画片最好看?

这些都是小时候看的,这些照片一直存在手机里,都不舍得删。

佛教万字图代表什么意义?

“卍”(或“ 卐”)和“十”是藏族服饰中的两种特殊图案。

它们被广泛用于男女服装的领口、襟边、靴面和各种佩饰品中,有的妇女还喜欢将此图案织绣在衣服背部和围裙“邦典”等显著的位置上。故两种图案在藏族服饰中触目可见,几乎成了藏族服饰的一种独特的蕴涵着丰富、深刻文化内涵的标志性图案。“卍”(或“ 卐”)图案,藏语称为“雍仲”,是藏族民间历史悠久的一种吉祥图案。它的形成与藏族社会的发展和原始崇拜、宗教信仰等有着密切关系。早在古老的西藏象雄(古代西藏的一个部落。它原是居住在今西藏阿里地区的一个小邦,后逐渐形成为青藏高原上的一个时间最早、统治地域辽阔、势力强大的游牧部落联盟。包括了今天阿里等地的“内象雄”、卫藏等地的“中象雄”和多康等地的“外象雄”)语中,“卍”(或“ 卐”)图案就有永恒的太阳之意。在西藏日土岩画中,它表示太阳及其光芒。最初只画一个圆圈,边上画几道光芒。以后逐渐减化,便演化为与“万字符”一样的图案。象雄时代有文字后,将此图案称作“雍仲”,其含义也逐渐演变引申为坚固、永恒不变,消灾避邪以及吉祥如意的象征。在西藏原始宗教苯教中,“卍”(或“ 卐”)图案作为崇拜的教徽,故苯教也有“雍仲苯”之称,其教主顿巴辛饶手持镶嵌有雍仲纹样的神仗,所用的文字称作“雍仲神文”,所处地方为九级雍仲沙地。它也是雍仲笨教的密语之一,代表永生、永恒、永世长存等。至今在藏族民间还流传以“雍仲”一词作为笨教寺院名称或笨教信徒的人名。佛教传入西藏后,为了尽快能传播和推广其教义,“入乡随俗”接受了苯教包括“雍仲”在内的一些东西。并认为是佛祖释迦牟尼胸部所现的“瑞相”,是他的32相之一,称为“吉祥云相”。只不过从方向上看,佛教与苯教的“ 卍”(或“ 卐”)有区别。佛教是从左向右顺时针方向旋转,称“右旋雍仲”,笨教的则自右向左逆时针旋转。此外,“卍”(或“ 卐”)图案也是一种世界性的古老神秘图形,被认为是太阳或火的象征,而加以崇拜。古印度、波斯、希腊等曾将它作为咒符、护身符和宗教标志。在中国唐代武则天时期,将此图案的读音规定为“万”字。从此这个图案,作为吉祥、幸福、光明和神圣等义的象征,一直受到人们的普遍喜爱。君主官宦用来象征自己的天下万代兴盛,黎民百姓则用以祈盼子孙绵延,福寿安康。人们把它应用到服饰、建筑等物之中,如“万字锦”衣料中的“万字流水”图案,长脚万字图、团脚万字图等。还将万字与寿字的变体字融合,组成“如意团万寿”等各种花纹图案,用来作衣料的装饰底纹。藏族民间把“ 卍”(或“ 卐”)图案当作吉祥的象征,认为穿戴上织绣、镶刻有“ 卍”(或“ 卐”)图案的服装、饰品,可以免除天灾人祸,给人带来吉祥幸福。此外,这个图案还用于寺院、民居以及节庆,婚丧等活动中。寺院和民居的家什及门窗上多用它做装饰;逢年过节时,用白灰在门外地上画上此图案,表示吉祥如意;修建新房时,也将其画于地基之上以祈求坚固耐用;还有将它画在房门上,意为抵挡邪恶,驱逐病魔;“十”图案也是藏族民间象征吉祥的一种装饰图案。它是随着佛教在青藏高原的传播和发展而逐步形成的。在佛教教义中,它用来表示“十方”,即东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上、下等10个方位。象征佛法广布,完满具足。藏族民间常把“十”图案用于服饰、织物、建筑、绘画之中。民间服饰设计家们还按递增规律,将“十”图案纹样组织起来,用色条将其分成单元,衬以底色,并以各种色彩装饰成美丽和谐的服饰图案。认为穿上这样的服饰,可以得到佛的保佑,能给人带来吉祥和平安。藏族服饰的两种特殊图案,不仅是一种历史、宗教信仰的反映,而且是传统吉祥观念的艺术体现。长期以来,它早已融入到了藏族日常生活之中,成了藏族服饰文化的重要组成部分,人们穿上它,以此来表达对幸福、平安和吉祥生活的憧憬和追求。